「賑わっている観光地」と聞いて、どんな環境を想像するでしょうか?

有名な観光名所がある、飲食店が集まる商店街がある、交通のアクセスの良さ……。様々な意見がある中で「豊かな自然」を想像する人はどれぐらいいるでしょうか。

環境保全と観光地の賑わい。

一見すると両立が難しそうなこの2つのテーマに、地域一丸となって挑戦している温泉地があります。

かつては地図にも載っていなかったという熊本県南小国町にある黒川温泉は、今では年間100万人もの観光客が訪れる全国的に有名な温泉地です。

そんな黒川温泉では、2021年に「黒川温泉2030年ビジョン(以下、2030年ビジョン)」を掲げ、「サステナブルな温泉地」という新たな未来像を打ち出しました。

地域の財産である温泉や自然環境を大切にしながら、観光地としての賑わいをどのように両立してきたのか。そしてサステナブルな温泉地をどのようにして実現するのか。

黒川温泉観光旅館協同組合の代表理事であり、旅館「奥の湯」オーナーの音成貴道さん(以下、音成さん)に伺いました。

町の一番の魅力は、当たり前に受け継がれてきた自然環境

黒川温泉は2020年に農林水産省などが主催する「サステナアワード」を受賞するなど、環境保全に積極的に取り組んできた地域です。そんな黒川温泉で2030年ビジョンを掲げたきっかけについて、音成さんはこう語ります。

音成さん

「2030年ビジョンが生まれた背景には、黒川みらい会議という地域の話し合いの場がありました。そこで元組合長の北里有紀さん(歴史の宿「御客屋」代表)が『これからはSDGsが世の中の主流になる』と考え、いち早く黒川にも取り入れるべきだと提案しました。

また黒川温泉の最大の魅力は、緑豊かな自然です。その魅力とSDGsをうまく掛け合わせることで、黒川温泉をより広くPRしていきたいという狙いもあり、2030年ビジョンにサステナブルを掲げました。」

一方で2030年ビジョンは突然始まったものではなく、何十年も前から黒川温泉には「サステナブルな地域」としての土壌が育まれてきたのだと言います。

音成さん

「黒川温泉は、私の親の代からずっと環境を大切にしてきた地域です。過去には景観を守るために旅館の看板を整理したり、地域全体で植樹活動に取り組んできたことで、今では豊かな自然に囲まれた温泉地となりました。

またこの地域ではもともと、あか牛の酪農、稲作、野菜づくりを兼業している農家があり、その伝統農業の中でも循環が起きていた歴史があります。例えば、あか牛のフンや寝床に敷いた稲藁で堆肥を作り、その堆肥で野菜を育て、あか牛は畑仕事を手伝う労働力として活用されていました。当時は意識していませんでしたが、今思うと、この町は昔から日常に溶け込むように、循環型社会を実践していたんだなと思います。」

黒川温泉の代名詞である露天風呂の景色も、地域全体で協力して植樹し続けた結果です。“個”ではなく“地域全体で価値を育てていく”という文化が、今に受け継がれているのです。

音成さん

「植樹活動は、旅館 新明館の元社長・後藤哲也さんが、お客様に露天風呂からの景色を楽しんでもらおうと始めたことがきっかけでした。実は黒川温泉の植樹は、後藤さんが考えた独自のルールがあります。黒川温泉には人工的な自然ではなく、昔の原風景を蘇らせたいという考えの下、あえて高さの違う木々を植え、あたかも自然に生えていたかのように植樹をしています。それを周辺の旅館も踏襲するうちに、お客様にも大変喜ばれ、町全体が緑豊かな温泉街になりました。」

自分たちで知恵を絞り、自らの手で町を育てる。

そんな意識が、この黒川温泉には根付いているのです。

「自然環境が一番大切」と言い切る町

地域全体で協力し、自然を守り続けてきた黒川温泉。旅館としてはお互いにライバルでもあるはずですが、なぜ地域一丸となって協力し続けられるのでしょうか。

音成さん

「この町では、地域の清掃活動など、何かをする時にはみんなで協力することが当たり前のことだと思って育ってきました。確かに旅館同士は、お互いにライバルでもあります。でも私たちは、黒川温泉というブランドを守る“同志”でもあるんです。例えば観光客の皆さんは、どの宿に泊まっても、宿名ではなく『黒川温泉に泊まってきた』と言います。だからどの宿も、自分たちが黒川温泉の名前を汚さないようにという意識を持っているので、その責任を背負う仲間として、団結しているんだと思います。」

一方で何代にも渡って守り続けてきた黒川温泉は、近年、環境の変化を迎えていると言います。

音成さん

「私が幼かった頃と比べると、温泉の湧出量はかなり減りました。一方、最近は家族風呂や部屋付き風呂などが人気ですが、お風呂の数が増えると、多くの湯量を必要とします。温泉は天然資源ですから、一つの宿だけが儲かればいいという考え方では、いずれ限界が訪れてしまいます。だから地域のために、みんなで使いすぎないように意識する必要があるんです。」

地域にとってかけがえのない財産である温泉資源。それを守り続けるために、黒川温泉ではどんなことに取り組んできたのでしょうか。

音成さん

「ここの温泉は、火山地帯に染み込んだ雨水が地中を巡って湧き出しています。ですから温泉を守るには、木々を植え、雨水を地中に保水する土壌を育てる必要があるんです。景観づくりの一環として始まった植樹活動は、実は温泉を守るための重要な取り組みでもあります。」

また最大3ヶ所の温泉を巡ることができる入湯手形には、間伐材が活用されています。入湯手形という間伐材を活かす仕組みを設けたことで、森を整備し、温泉を守る手助けにもなっています。

音成さん

「組合では、何十年も前から環境部という部門があるくらい、黒川温泉全体で自然環境を大切にしてきました。そういう歴史もあって、黒川温泉の人たちはみんな、自然環境が何よりも大切だと口をそろえて言うんです。自然と共存するという文化が、脈々と受け継がれてきた町だと思います。」

黒川温泉を支える食の拠点「Au Kurokawa」

共有レストランで目指す、人、環境、地域の循環

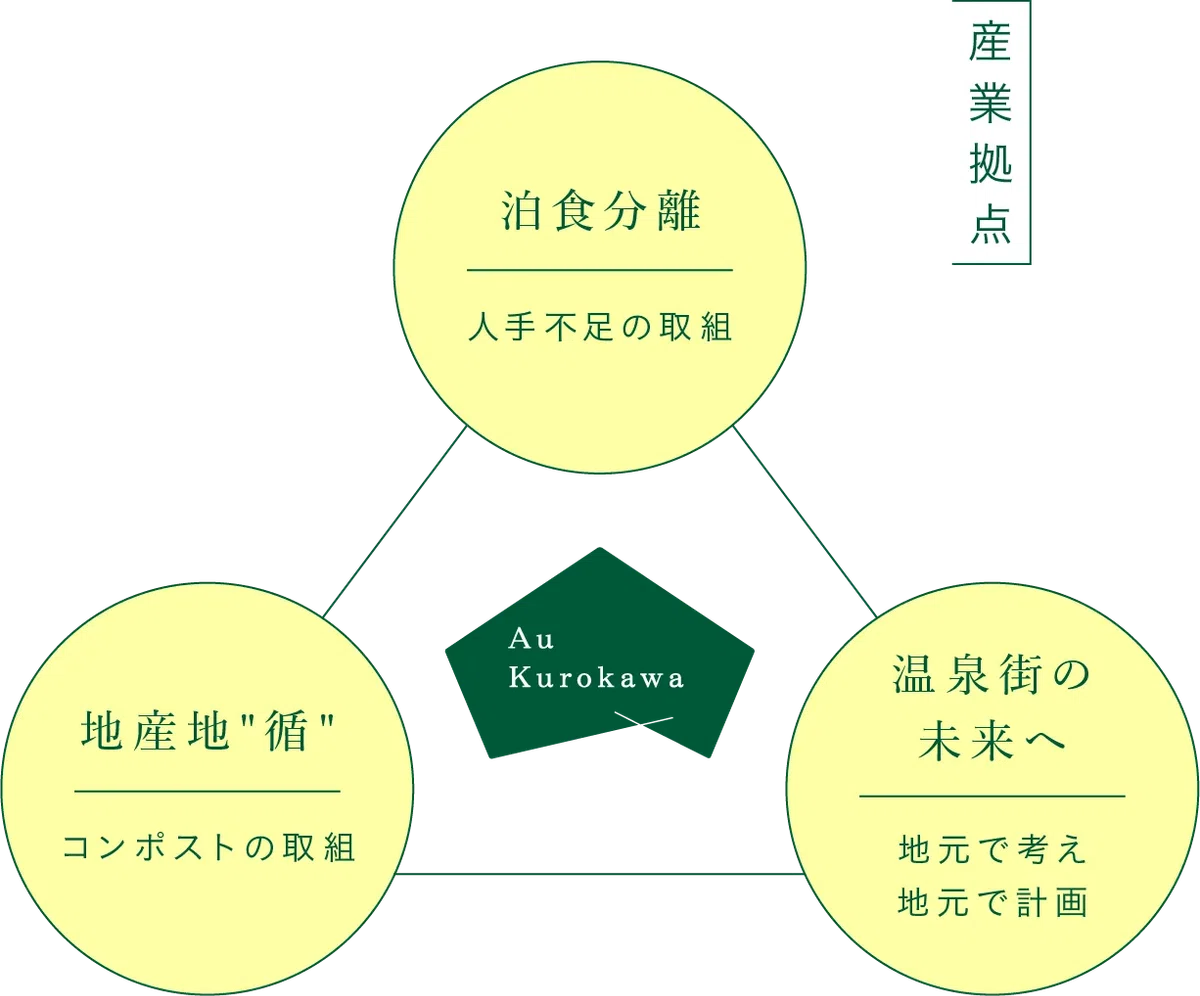

自然環境を大切にすることで温泉街を育ててきた黒川温泉。次に挑戦する課題は「人材面のサステナブル」です。温泉と同じく、人材も欠かせない地域資源ですが、サービス業や観光業では、常に人材不足が叫ばれています。黒川温泉ではこの課題に、どのように立ち向かうのでしょうか。

音成さん

「旅館で働く人々の働き方改革や人材確保は、長年の課題です。その大きな要因に、旅館特有の働き方が関わっています。旅館の仕事は、朝食と夕食の両方に対応する必要があります。そのため、日中に休憩時間を取ったとしても拘束時間が長く、働き方を見直す必要がありました。それに加えて、条件の良い都市部に人材が流れ、採用が難しい状況が続いていました。さらに最近は日本料理の料理人が減っており、お客様から最も求められる和食を提供し続けることに、どの旅館も不安を抱えていました。」

旅館の働き方改革、人材確保、そして料理人不足。これらの課題を一度に解決するべく、2024年に一部先行オープンしたのが『Au Kurokawa』です。ここは8軒の飲食店が入る“地域の食のハブ”として、温泉街でレストランを共有しようと始まった、新たな試みです。

音成さん

「Au Kurokawaは、旅館、お客様、自然環境の三方よしを目指しています。テナントに8つの飲食店が入れば、お客様も様々な食体験を楽しめ、旅館は食事提供の負担を軽減することができます。さらにAu Kurokawaのテナント内で出た生ごみを堆肥化すれば、その堆肥で地元農家に野菜を作ってもらったり、バイオマス発電を導入して電力を賄うこともできるかもしれません。そんな風にこの施設で、小さな循環を作りたいと思っているんです。」

新たな挑戦にも関わらず、音成さんの呼びかけによって協力者が増え、予想を上回る求人の応募があったといいます。

音成さん

「昨年Au Kurokawaの求人を出した時には予想を超える応募があり、驚きました。面白がって一緒にやってくれる人がまだまだ居るんだと分かったので、これまでは熊本中心だった求人やテナント募集を、今後は全国へ広げる予定です。

私は、日本にある全ての自治体が生き残ることは難しいと考えています。でも私が生まれ育った南小国だけは、決して無くなってほしくないんです。Au Kurokawaエリア全体の開業は2025年内に正式オープンを目指していますが、私たちの取り組みに共感してくれる人と一緒に、この町や黒川温泉を守っていきたいですね。」

環境保全も、働く人も、地域も。全てが循環する仕組みをどう築くのか。

これまでの旅館の常識に立ち向かい、挑戦を始めた黒川温泉の挑戦は、人材確保で悩む全国の観光地にも大きなヒントとなるはずだ。

阿蘇・黒川温泉に誕生する地域共有レストラン “Au Kurokawa”出店募集スタート!

九州屈指の人気温泉地・黒川温泉に自分のお店を持てるチャンスです。前述したように、黒川温泉にはそもそも広い土地がなく、新規出店の可能性が少ないエリアでした。

今回、Au Kurokawaが用意したエリアはおよそ3000坪。温泉中心街から歩いて10分ほどの場所に8棟のレストランが並びます。いきなり地方に店を構えるのは大変ですし、新しく移り住んだ場所で、イチからなりわいを起こすのは精神的なハードルも高いもの。

ところがAu Kurokawaはすでに建物が完成しています。人生のなかで、転職・移住という大きなイベントをすすめていくのは大変なことですが、私たちはできる限り、みなさんの仕事・暮らしのイメージに合わせた移住のフォローをしていきたいと考えています。

■Au Kurokawaについて

「この地域の食のハブ」を目指す取り組みであり、 地域共有レストランの総称です。

私たちは長年、困っていることがありました。 もちろんすべての旅館ではありませんが、「黒川温泉に食のニーズを頼れる場所があると、もう少し宿泊希望のお客さまを受け入れることができるようになるのに」、というくやしい思いです。

温泉旅館の常識ともいえる1泊2食付きサービスだけでなく、素泊まりプランの部屋を準備することができれば、宿泊希望のお客さまをもっと受け入れることができる。でも、どうすれば…? そう考え、だったら自分たちで「地域共有レストラン」をつくろうじゃないかと考えたのです。そうすることで、さまざまなバックグラウンドをもったお客さまの嗜好の多様性に対応できる。さらに、「旅館では味わえない、“この地域の食”を存分に味わいたい」。

そう期待してこの地を訪れる世界中のお客さまに、Au Kurokawaで特別な時間を楽しんでいただきたいと考えたのです。

説明会に参加する

Web説明会の日程

・5/13 14:00 – 15:00 へご参加

・5/20 14:00 – 15:00 へご参加

・5/27 14:00 – 15:00 へご参加

別日程のご相談

GOOD NATURE COMPANY 100 とは

「GOOD NATURE COMPANY 100」プロジェクトは、持続可能な社会の実現に向けた企業の活動内容を、おもしろく、親しみやすく、その物語をまとめたデータベースです。

風景を守る会社、生物多様性に寄与する会社……

私たちが暮らす社会には、いいことを、地道に続ける会社があります。

それを知ればきっとあなたも、こんなに素敵な会社があるんだ!と驚き、そして、好きになってしまう。

私たちは、持続可能な社会の実現に向けた企業のサスティナビリティレポートを作成し、データベース化していきます。

© Copyright EDUCERE 2024