森の中を歩く。風がそよぎ、木漏れ日が揺れる。

大人も子どもも無邪気に駆け回る。ここには、ただの遊びではない「野遊び」がある。

「野遊び」とは何だろう。

休日のレジャーではなく、地域の未来を変える力を持つものだという。

自然の中で遊ぶことで、経済を動かし、社会課題を解決する。

そんなことが本当にできるのか。

今回は、「遊び」や「楽しさ」をキーワードに地域の課題に挑む、株式会社エーゼログループ(以下、エーゼロ)を紹介する。

エーゼロは「未来の里山」をつくることを目指し、林業や農業、介護福祉など、多岐にわたる事業を展開する会社だ。その中で、代表の牧大介さんは「野遊び」の重要性を語る。

仕事なのに、どうして野遊びが大切なのか。野遊びを通じて、経済が発展し、社会的な課題が解決されるのはなぜなのか。

そして今、エーゼロは「野遊び」を仕事にする仲間を募集中だ。

自然の中で遊ぶことが、地域づくりや未来の社会につながる。そんな仕事に興味がある人にとって、これは特別なチャンスかもしれない。

自然を守るだけではない、新たな価値を生む「未来の里山」づくり。その実践と可能性について、牧さんに話を聞いた。

そもそも、株式会社エーゼログループとは?

エーゼロという名前、ちょっと変わっている。実はこれ、森林生態学の用語「A0層」からきている。

「僕たちの会社の名前は『エーゼログループ』。落ち葉が積もり、100年かけて1センチの土壌をつくるように、長い時間をかけて地域を育てていく。そんな思いを込めています」

地域を「森」に例え、守りながら育てる。時間をかけて作られた文化や暮らしを未来へつなぐ。それが、エーゼログループのビジョンだ。

どんなことをしている会社なのか

そのためにエーゼロは、岡山県の西粟倉村を中心に、全国の各地域でさまざまな事業を展開している。

たとえば、地域の杉や桧を使った木材事業。住宅の内装材から家具・雑貨まで、幅広くモノづくりに取り組んでいる。地元の木を活かしながら、豊かな森林環境を守るのが目的だ。

それだけじゃない。養鰻事業や獣肉の加工流通、いちご農園の運営も手がける。まさに、地域の資源を活かして、次々と新しい挑戦を続けている。

さらに、自治体がその地域で新しいビジネスを生みだすローカルベンチャーを発掘・育成する事業の企画運営も手がける。地域の可能性を引き出す複合施設「BASE101%-NISHIAWAKURA-」も運営。地域の恵みをいただく飲食店や観光いちご農園を通じて人が里山の美味しさや楽しさを発見する場所だ。

近年の取り組み

近年、高齢者福祉事業にも力を入れている。「小規模多機能型居宅介護」として、地域の高齢者が安心して暮らせる仕組みを作っている。

もともとは社会福祉協議会が運営していた介護事業を引き継ぎ、経営やサービスの質をどんどん改善してきた。利用者が安心して暮らせるよう、地域に根ざした介護サービスを提供している。今では多くの人にとって、エーゼロの介護は生活の一部となった。

養鰻事業も大きく方針転換。野生のニホンウナギを増やすことに注力している。

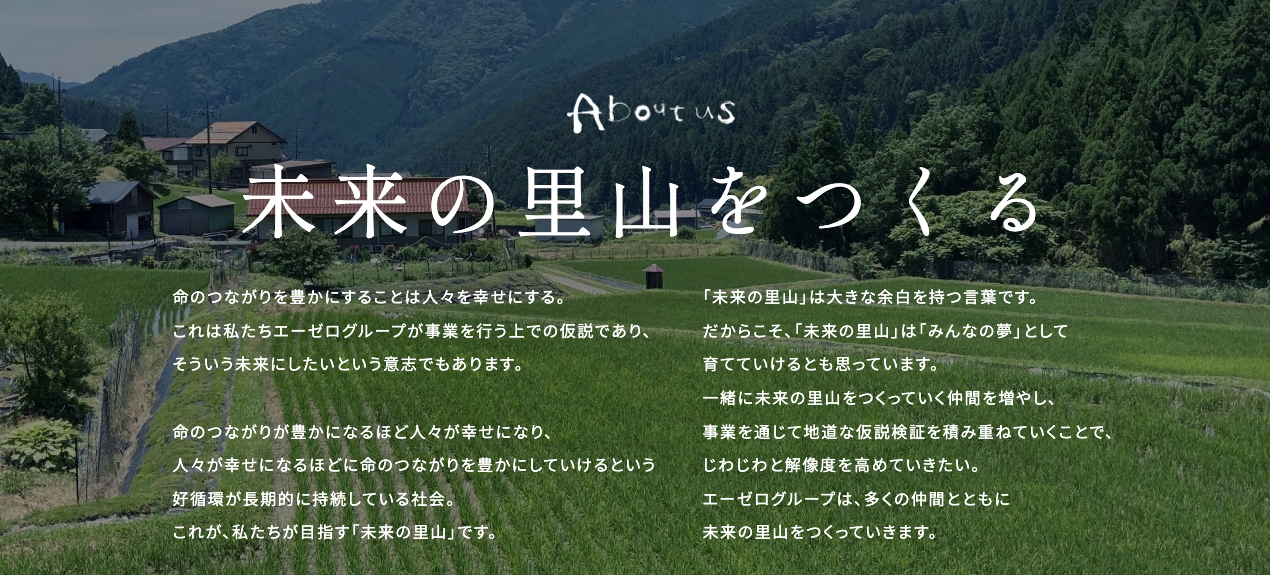

いま、エーゼロが会社を挙げて目指しているのが「未来の里山」の実現だ。

未来の里山をつくる

「僕たちは“未来の里山をつくる”という目標を掲げています。里山は、ただの手つかずの自然ではなく、人が関わることで、より豊かで美しい環境になるんです。」

里山というのは、人間が住んでいる里と、大自然の、どちらの性質ももった山のこと。山だけれど人間が木を切ったり、草を刈ったりして上手に利用している。人間がちょうどよく山の自然を利用するから、自然がより豊かに、美しくなる。それが里山だ。

未来の里山をつくることが、日本中の地域が抱える課題の解決につながると考えている。

「今の社会では、里山の整備をしても生活のために必要とはされにくい。経済的には効率が悪いから、みんなスーパーで物を買うようになっていく。でもその結果、自然が壊れ、風景が失われてしまう。それはとても寂しいことですよね。

だからこそ、自然の恵みを増やし、生き物が豊かに暮らせる環境をつくることを、ビジネスとして成立させることが大事だと考えています。そのために、例えば、企業向けの研修を取り入れる。遊びを取り入れた研修が、今すごく好評なんです。手応えも感じていますし、これをもっと広げていける可能性があると思っています。」

自然を楽しむフィールドをつくる仕事

現在募集している「野遊び担当」の仕事は、野遊びと自然を深く知ることから始まり、野遊びを通して得られる体験や価値をお客様に伝え、自然の持続可能性を高めることだ。里山だけでなく、川や海など、多様なフィールドで自然との触れ合いを提供する。

「たとえば、ニホンミツバチに興味があるなら、恵みとして蜂蜜を分けてもらうことはもちろんですが、それだけでなくどうやって増やせるかを考える。巣箱を作る為の材料は何がいいか、どんな形がいいか、置く場所はどこが適しているかを考える。そして病気を防ぐこと、外敵から守ることも大切……。ミツバチだけでもやることは山ほどあるんです。」

さらに、野遊びの仕事は山菜採りにも広がる。ただ採るだけじゃない。山菜が増えるようにその木々も木を手入れする。自然を楽しむフィールドを作るには、驚くほどの労力が必要なのだ。

「四季が巡るたび、やることが増える。今この瞬間も追いつかないくらい。でも、その流れの中で、地域のおじいちゃん、おばあちゃんの知恵を受け継いでいくことも大切なんです。」

田んぼを「体験」に。コントロールできない面白さを商品に

2024年、エーゼロは新たな試みとして、管理する田んぼの中にビオトープを作った。水路を調整し、石を入れ、泥が溜まりやすい環境を整えた。すると、ドジョウやタガメ、ミズカマキリなど、絶滅危惧種が次々と集まった。

「子どもたちは大興奮ですよ。田んぼの中にいる生き物を見つけては夢中になって遊んでました。」

最近手がける大手企業の研修では、川で魚を獲り、素揚げにして食べる。これだけで、普段スーパーで食材を買うだけの人にとっては新鮮な体験になる。

「タカハヤって魚、知ってます?どこにでもいるんですけど、実は白身で美味しいんですよ。」

資源として豊富にあるのに、あまり食材として認識されていない魚。こうしたものを活かすことで、自然と人の距離を縮められる。

中山間地は、広大な農地や河川とは違い、大量生産には向いていない。しかし、そこでの営みを「体験」に変えれば、新たな価値が生まれる。

「お米をキロ単位で売るんじゃなくて、その育つ過程を共有する。例えば、一口いくらで田んぼの区画に参画してもらう。収穫量に応じて、お米がどれくらい取れたのか、その理由も含めて伝えていく。」

実際、去年は病気の影響で収穫量が減った。しかし、その過程を伝えることで、単なる「お米」ではなく、「共に作り上げる体験」としての価値が生まれた。

そして今「ビオ田んぼクラブ」というお米づくりの過程をそのまま体験してもらうサービス提供も始まった。

「ビオ田んぼクラブ」が発足し、2025年度のメンバー募集を開始。

このクラブは、岡山県西粟倉村の田んぼの中にビオトープを造成し、生きものや自然環境の保全と美味しい米づくりを楽しみながら、里山の自然や風景を守り、豊かな暮らしをつくることを目指している。

取り組みを進める中で、田んぼに生息する生きものの数が急激に増え、かつては村で見かけなくなった希少な生きものが戻ってくるなど、目に見える変化が生まれている。そんな田んぼでは、子どもたちが夢中になって生きものと触れ合う光景が広がりつつある。

しかし、中山間地域の田んぼは高齢化や生産コストの増加により維持が難しくなっているのが現状だ。この里山の風景や豊かな自然を未来につなぎ、地域を元気にしていくために、多くの人が関わる仕組みとして「ビオ田んぼクラブ」が誕生した。

メンバーは地域内外を問わず、ビジョンや思いに共感する方々を広く募集。クラブに参加することで、田んぼの多面的な価値を生み出す活動に携わり、環境保全型農業の実践を楽しみながら、収穫されたお米を分かち合うことができる。

まずはエーゼログループが管理する田んぼからスタートし、今後は取り組みに賛同する農家の輪を広げていく予定だ。

「人間は、何でもコントロールしようとする。でも、自然はそうはいかない。どんな気候になるか、どんな味になるか、やってみないとわからない。そのドキドキやワクワクこそが面白いんです。」

例えば、日本酒作り。通常は品質を一定に保つが、ここでは自然の菌に発酵を委ねる。だから、毎年違う味になる。でも、それがいい。どんな酒になるかは、天候や田んぼの状況次第。これを、日本酒を飲む人と一緒に見守る。「今年はこうなったね」と話しながら味わうことが、何よりの楽しみになる。

「コントロールできないことの面白さを、野遊び担当と、ちゃんと商品にしていきたいです。」

野遊びの達人と共に

エーゼロには会社の中に、“野遊び”の達人がいる。

チーフ野遊びオフィサーをお願いしたのは、熱田安武さん。彼は牧さんの長年の友人でもあり師匠、驚くほどの身体能力と鋭い感覚を持っている。

しかも、どんな問題も考え抜いて解決する力がある。まさに、生きる力のかたまりだ。

熱田安武さん

1987年愛知県生まれ。高知大学大学院 修士課程修了。里山で育ち、祖父や父の影響を大きく受け、幼少期から食用としてのスズメバチ獲り、ウナギ漁、山芋掘りといった野遊びに夢中になったまま現在に至る。自然の恵みを手にすることに長けた多くの先人から受け継いだ習性や生態、捕獲技能の向上にのめり込んだ末、いかに次世代に残すかという父の原点となる生き方に回帰している。現在は岡山県の里山を拠点に、家族五人での暮らしをたてている。

彼と山を歩いていると、驚くことばかり。例えば、マムシが近くにいると、臭いでわかるらしい。

「牧さん、ちょっと待ってください」

そう言って草むらに手を伸ばすと、「ほら、いた!」。こんなことができる人、そうそういない。本能と生き物の力を思い出させてくれる瞬間だったという。

ただ、一人でできることには限界がある。実際、頼んでいる仕事はすでに多く、野遊び企業研修のアテンドなどをお願いするとフル稼働になってしまう。だからこそ、仲間を育てることが大事だ。

今、一緒に“野遊びの力”を磨ける仲間を募集している。

AIが発達し、人間のあり方が揺らいでいる時代。だからこそ、もっと真剣に遊ぶべきじゃないか? 特に、自然の中で。その楽しさを極め、多くの人と分かち合う。これこそが、これからの時代に必要なことだと考えている。

「美味しい、楽しい、嬉しい」の体験を増やす。それが自然を豊かにするということ

こうした活動をつうじて自然が豊かになれば、美味しいものや楽しいことが増える。そして、それを分かち合うことで地域経済も潤う。15年の歩みの中で、その実感が深まったという。

タガメやドジョウがうじゃうじゃいる田んぼ、そこにある生命の営みこそが、生物多様性の実感だ。そうした環境があることで、「美味しい」「楽しい」「嬉しい」が生まれ、それをみんなで分かち合うことが、結果的に経済にもつながっていく。

「ただ、今のままだと、TNFDのようなフレームワークを知識として受け入れるだけの人も多いんです。仕事の一環としてやらなきゃいけないから、という人たちもいる。そういう人たちに、実際に自然の中で“美味しい・楽しい・嬉しい”を体験してもらえたら、もっといい動きが生まれるんじゃないかと思うんですよね」

概念としての「生物多様性」を知ることと、それを身体で感じることは違う。机上の空論ではなく、実際に自然の中に飛び込んでみることで、生物多様性が持つ本当の価値がわかるはずだ。

「大切なのは、みんなが心から“自然を豊かにしたい”と思うこと。そして、その気持ちに基づいた行動を増やしていくこと。そうすれば、本当の意味での生物多様性の未来が開けてくるんじゃないでしょうか」

未来の里山をつくる挑戦は、これからが本番だ。

「野遊びチームに興味をもってくれた方、ぜひ応募をお待ちしています」

エーゼロはこれからも、大自然と野遊びによってもたらされる生きる力、そして「おいしい、楽しい、嬉しい」の体験をますます広げていくだろう。

野遊びの力を追求し、豊かな自然の恵みを活用してみたい方へ。

公式サイトから「興味がある」とご一報入れてみてください。

写真提供・引用:株式会社エーゼログループ公式サイト、西粟倉森の学校

GOOD NATURE COMPANY 100 とは

「GOOD NATURE COMPANY 100」プロジェクトは、持続可能な社会の実現に向けた企業の活動内容を、おもしろく、親しみやすく、その物語をまとめたデータベースです。

風景を守る会社、生物多様性に寄与する会社……

私たちが暮らす社会には、いいことを、地道に続ける会社があります。

それを知ればきっとあなたも、こんなに素敵な会社があるんだ!と驚き、そして、好きになってしまう。

私たちは、持続可能な社会の実現に向けた企業のサスティナビリティレポートを作成し、データベース化していきます。

© Copyright EDUCERE 2024